Голуби, свечи-«громницы» и чудесная вода: что таит в себе праздник Сретения Господня

Когда будет Сретение Господне 2025

Сретение Господне — один из двунадесятых праздников, то есть он принадлежит к 12 праздникам, связанным с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери. Он относится к так называемым Господским праздникам, тем, которые установлены в честь событий из жизни Христа. Праздники, посвящённые событиям из жизни Девы Марии, называют Богородичными.

Дата Сретения чётко зафиксирована — это 15 февраля, поэтому и Сретение Господне 2025 будет отмечаться в эту дату. Её выбрали не случайно: Сретение празднуется на 40-й день после Рождества, и это связано с иудейскими традициями, которые соблюдали родители Спасителя.

В 2025 году Сретение Господне приходится на субботу.

История праздника Сретение Господне

Сретение — слово из старославянского языка, которое обозначает «встреча», отголоски его можно увидеть в таких словах, как «встретить», «обретать» и других однокоренных. Это слово — калька с греческого Hypapante, которое несёт тот же смысл.

Таким образом, Сретение Господне дословно означает «встреча с Господом», и это не просто так. Событие, которому посвящён праздник, действительно является первой встречей с Господом, оно описано в Евангелии от Луки и произошло на 40-й день жизни Младенца Христа.

Дело в том, что, согласно ветхозаветным традициям, женщины после рождения ребёнка не могли посещать храм и тем более касаться священных предметов на протяжении нескольких недель — в это время они считались «нечистыми». Если женщина родила мальчика, то период этот длился 40 дней, а если девочку — 80 дней. Когда эти дни истекали, мать должна была принести ребёнка в храм и непременно провести очистительное жертвоприношение.

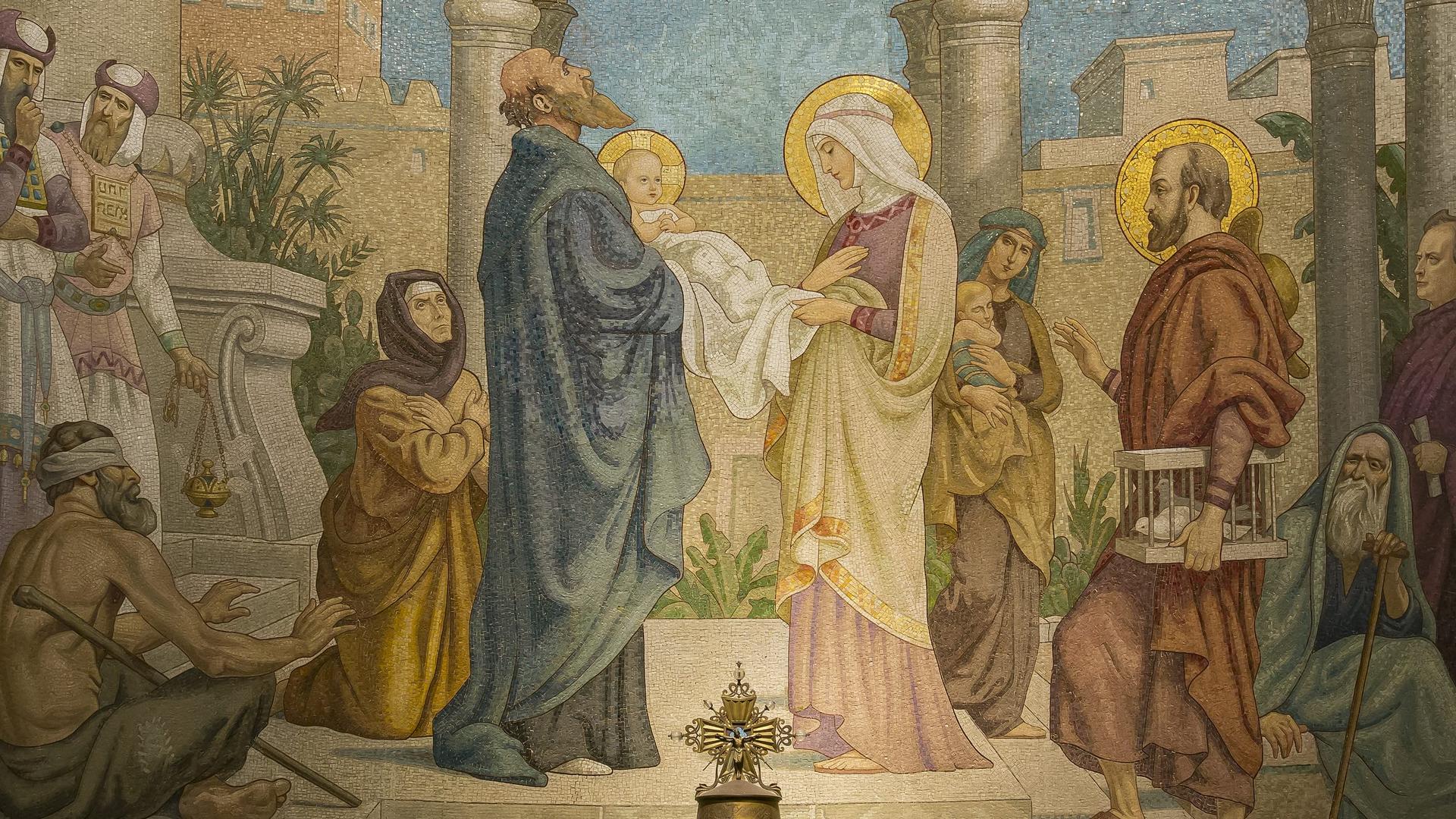

Так и поступили родители Иисуса Христа: согласно древним обычаям, они выждали 40 дней и на 41-й день пришли вместе с новорождённым в Иерусалимский храм. Для очистительной жертвы они принесли двух голубей. Иосиф и Мария были бедны, поэтому им разрешили взять для жертвы двух птиц, хотя обычно для неё использовали ягнёнка и голубку. При жертвоприношении одного голубя закалывали, крылья другого обмакивали в кровь и отпускали его в полёт.

Ребёнка в храм приносили для того, чтобы принести его Богу, и так же произошло и с Иисусом: как того требовал обычай, священник взял Младенца на руки и, повернувшись к алтарю, поднял Его вверх.

Однако праздник называется Сретением не просто так. В храме в тот момент, когда туда пришли для обряда Мария и Иосиф, находился старец, благословлённый даром пророчества, по имени Симеон. Когда-то он был одним из 70 учёных, которые занимались переводом Библии с иврита на греческий, и во время работы во фразе «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» собирался исправить слово «дева» на «жена», то есть «девственница» на «женщина». В этот момент ему явился ангел, который предрёк, что Симеон не умрёт, пока не увидит рождение мессии. По преданию, к моменту встречи с Младенцем Симеон прожил уже 300 лет.

«И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». (Лк. 2:27–32)

Тогда же в храме находилась старица Анна, которая также была наделена даром пророчества. Она славила мессию ещё до его появления, а когда Иосиф и Мария с Младенцем пришли в храм, глубоко поклонилась Иисусу и вышла, чтобы везде нести весть о рождении мессии.

Об этих встречах и говорится в названии праздника — о встречах Симеона и Анны с Сыном Божиим.

Праздник Сретения начали отмечать ещё в III веке, однако масштабным он стал далеко не сразу — только к V–VII векам Сретение приобрело размах большого церковного торжества. По одной из версий, таким образом старались «затмить» в народной памяти языческий праздник луперкалий, который как раз приходился на 13–15 февраля и был посвящён богу плодородия Луперку (Фавну). Достоверно неизвестно, кто именно ввёл праздник Сретения: это мог быть папа Геласий, который в 496 году отменил луперкалии, или папа Григорий Великий в 600 году.

На Востоке к Сретению тоже относились с почётом, но по другой причине. В 544 году по Константинополю прошла страшная эпидемия моровой язвы, и только после того как в день Сретения верующие провели крестный ход и целую ночь молились, она закончилась. Тогда император Юстиниан отдал распоряжение отмечать праздник Сретения Господня с приличествующим торжеством.

Суть и смысл праздника Сретение Господне

В празднике Сретения Господня с точки зрения христианства заключён двойной смысл.

С одной стороны, то, что Иосиф и Мария соблюдали древние ветхозаветные традиции и принесли ребёнка в храм через 40 дней после рождения, подтверждает, что Спаситель был человеком, из плоти и крови, и действительно существовал. Дело в том, что на заре христианства были распространены еретические учения, согласно которым Христос не был воплощённым человеком, а только казался им, и значит, и мучения Его на кресте точно так же лишь казались окружающим. Поэтому установление праздника несло важный посыл и помогало бороться с ересью.

С другой стороны, Сретение связывает воедино Ветхий и Новый заветы, ведь о Симеоне, который не умрёт, пока не родится мессия, рассказывается ещё в древних преданиях. Встреча Симеона с Младенцем завершает ветхозаветную эру и даёт начало эре Нового завета. Это праздник встречи с Богом и праздник освобождения от всего земного.

Есть и философское толкование праздника. Так, считается, что у каждого человека происходит в нужный момент своё сретение, то есть своя встреча с Богом. Совершается оно, когда человек впервые приходит в храм.

Традиции празднования Сретения Господня

Сретение — прежде всего церковный праздник, поэтому множество традиций связано именно с церковной службой.

Так, поскольку это двунадесятый праздник, он отмечается масштабным богослужением, история которого такая же долгая, как и у самого праздника. При этом служба проводится по традициям не Господских праздников, а Богородичных, поскольку изначально 15 февраля славили прежде всего Богоматерь. Это отражается и в одежде священников: кто-то проводит службу в голубых одеждах, которые считаются символом непорочности Богоматери, а кто-то в белых, символизирующих божественный свет. При этом особенности Господских праздников тоже соблюдаются — к примеру, на литургии на малом входе произносится входный стих, а затем поются тропарь и кондак праздника.

В народе же праздник Сретения называют Днём свечей — считается, что свечи, освящённые в этот день в храме, обладают чудодейственной силой. Раньше их называли «громницами» и зажигали во время молитв, чтобы оградить дом от несчастий. Когда же свеча прогорала, её обязательно нужно было отнести обратно в храм на переплавку.

Также считается, что на Сретение чудодейственные свойства приобретает и вода — в этом праздник похож на Крещение. После церковной службы освящённую воду забирают домой и, по поверью, она должна защитить от болезней и бед.

Есть и традиция, непосредственно связанная с библейской историей праздника, — обычай выпекать булочки из сдобного теста в виде голубей. Такие булочки пекли в память об очистительной жертве, которую принесли родители Христа при входе в храм. Этих «голубков» точно так же принято приносить на службу в церковь.

В целом считается, что день Сретения предназначен для глубоких раздумий больше, чем для большого празднования. Чтобы это обеспечить, даже убирать в доме лучше заранее — так можно к празднику очистить дом от всего негативного.

Что нельзя делать на Сретение Господне

На Сретение есть некоторые запреты, причём как церковные, так и народные, не имеющие отношения к христианским канонам. Так, подобно любому церковному празднику, в этот день нельзя ругаться, ссориться и сквернословить — считается, что любое злое слово вернётся сторицей. Также нужно воздержаться от осуждения и посвятить все мысли размышлениям о духовном, а не ругани или грусти.

Считается, что на Сретение нельзя проводить уборку — все тяжёлые работы нужно произвести накануне. Однако церковь к этому запрету относится по-своему: прежде всего в этот день следует выделить время для молитвы, но и встречать праздник в неубранном доме не следует. Главное — чтобы работа не затмила суть самого праздника.

Мыться на Сретение тоже считается в народе грехом, но к современности этот запрет уже не имеет отношения. Раньше, чтобы помыться зимой, требовалось истопить баню, а это тяжёлая работа — которой на Сретение заниматься нельзя.

Помимо этого, есть и другие суеверия. К примеру, по поверью, если подмести пол и выбросить мусор после заката, выметешь из дома счастье. А если подстричься — можно «отрезать» себе здоровье. И лучше не отправляться на Сретение в дальнюю дорогу, иначе домой вернуться придётся нескоро.

Народные приметы на Сретение Господне

Интересно, что некоторое количество примет на Сретение связано с деньгами. Так, считается, что нельзя в этот день занимать и давать в долг, иначе это может привести к финансовым проблемам. А вот потерять деньги на Сретение — наоборот, к богатству. При этом поднимать деньги с земли в этот день не стоит. Привлечь в дом достаток помогут сретенские свечи: вокруг них для этого принято раскладывать монетки.

Есть на Сретение и погодные приметы. Так, если в этот день тепло, то можно ждать скорой весны. Холодный же день 15 февраля предвещает такую же холодную весну. Если небо на Сретение звёздное, весна придёт поздно, а если в этот день идёт снег, то и весна будет дождливой.

Тихий безветренный день предсказывает хороший урожай льна и гречихи, а метель — в целом неурожайный год. Зато, если на Сретение дует сильный ветер, летом будет большой урожай фруктов и ягод.